町と寺院の未来像

人口減の少子高齢社会の中で

仏の知恵と寺の存在意義を考える。

今、多くの寺院は少子高齢社会をむかえ、終わりの見えない経済不況、過疎化が進み、地方の寺院では存続が難しく廃寺になるケースも増えてきております。

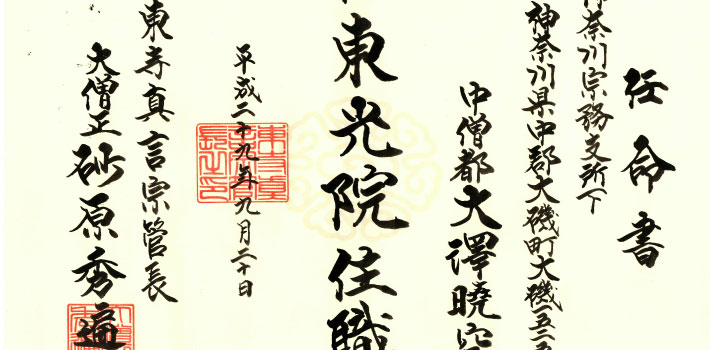

この激しい社会情勢の変化の中で寺院は存在意義を試されているように感じています。東光院では、江戸時代には下町の大火による焼失や、明治の廃仏毀釈など、危機的状況の中でも檀信徒の皆様のお力で今日までお寺を守ってくることが出来ました。長い歴史の中で多くの危機のなか檀信徒の皆様にお力添え頂けたのは、東光院の存在意義や檀信徒の皆様と築いてきた歴史があったからこそだと思います。私もこれからの数十年間、東光院で精進させて頂くならば、次の世代に東光院の存在意義や歴史や想いをいかに広くお伝えすることが出来るかにかかっていると感じています。

今回のコラムは、5月4日に大磯の海の見えるホールで行われた「第2回 大磯まちづくりフォーラム」にパネリストとして参加させて頂いた際に冒頭でお話しさせて頂いたことを記載致しました。

まちづくりフォーラム挨拶より

私ども東光院で行っている、と言いましても私が大磯に僧侶として戻った4年前から徐々に取り組み始めた地域活動ですが、その意義や目的をお話しする前に、寺の場としての潜在的な力の話をさせて頂きます。

古来の町づくりは、街道と神社仏閣を核とする形で創造され、寺社は国の行政機能を肩代わりし、学びの場という側面を持ち、コミュニティーの親睦の場でもありました。さらに、観光という側面でも、今とは違い整備された行楽地もなく、共通のメディアがなかった江戸時代では、有名寺社への参拝は通行手形が必要なかったこともあり、旅行そのものでした。そう考えると近代までの街づくりと観光を考えたときに、そこには必ず寺社の存在がありました。その様な寺院の公共性の高さについてマネジメントで有名なドラッカーも「最古のNPOは日本にある。日本の寺は自治的だった。もちろん非営利だった」と言っています。このような寺院の非営利なコミュニティとしての側面は現代では希薄になりましたが、寺院が持つ潜在的な力ではないかと感じています。そして東光院は数百年にわたり、地域の沢山の方たちに支えて頂く事で今日まで歩んでくることができまた。これから先の東光院を考える上で、地域に元気があることが最も重要な事でございます。ですから、東光院で文化的な活動や地域観光との連携・協力は寺院運営の中で、重要な活動だと考えております。また、そうした活動を通して、生活や文化の中にある仏教に親しんで頂く事が、私の僧侶としての使命の一つでございます。

その様なまちづくりや、観光をここにお集まりの皆様と共に行わせて頂けたならば、幸せだと感じております。御静聴ありがとうございました。

東光院新聞 2014年秋号より